Ecueillé – Pour un groupement de communes plus élargi

Le conseil municipal d’Écueillé s’est réuni, jeudi soir, sous la présidence du maire, Raymond Thomas, et a pris les décisions suivantes.

– Schéma départemental de coopération intercommunale. Le conseil n’est pas favorable à la fusion des communautés de communes de Chabris et Valençay avec celle d’Écueillé. Il propose un groupement plus élargi avec Valençay, Levroux, Châtillon et Écueillé.

– Bureau de vote. Après débat sur le transfert du bureau de vote de la salle des fêtes à la mairie, il est décidé de conserver le lieu actuel.

– Schéma régional de projet éolien. Les communes de Heugnes et Villegouin sont inscrites dans la liste du nouveau Schéma de développement éolien. Le conseil émet un avis favorable.

Déchets creusois à Gournay dans l’Indre

Après les cantonales, nos conseillers généraux vont devoir réviser les PDEDMA avant 2012. Changement d’appellation pour ces PDEDMA qui deviennent des plans de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PPGDMA). On attendait de nos élus plus qu’une application du guide de gestion des déchets de la communauté européenne. Manque d’ambitions ou d’intérêts pour intégrer les objectifs du Grenelle II, la seule réponse du Conseil Général est l’extension du CET de Châtillon /Indre avec une capacité annuelle de 70 000 tonnes. Devant les risques sanitaires et environnementaux de ce projet d’extension, prenons exemple sur nos voisins creusois qui avec un projet d’usine de méthanisation pour 2015 vont limiter la mise en décharge et même traiter les déchets venus de l’Indre!

Il faut que nos élus mettent en avant la valorisation organique de la fraction fermentescible des ordures ménagères et (ou) la mise en place de plates-formes de compostage supplémentaires (déchets verts, biodéchets, autres déchets organiques) afin de limiter la mise en décharge.

L’article de La Nouvelle République:

Annoncée à plusieurs reprises et plusieurs fois reportée, la fermeture du centre d’enfouissement technique (CET) de Saint-Silvain-Bas-le-Roc, près de Boussac, à une vingtaine de kilomètres de Sainte-Sévère, est effective depuis le 8 juillet. L’essentiel des 30.000 tonnes de déchets qu’accueillait chaque année le CET, sont désormais expédiées dans l’Indre, à Gournay. Une solution transitoire dans l’attente que la Creuse résolve son problème d’ordures ménagères.

Ce département produit 55.000 tonnes de déchets par an et disposait jusqu’en 2008 de trois sites pour leur traitement ou plutôt leur enfouissement.

Celui de Saint-Pardoux-les-Cards, au sud-est de Guéret, exploité par Sita, a fermé cette année-là ; les 8.500 tonnes annuelles qu’il recevait ont été réorientées sur le site Sita de Gournay… à titre provisoire. Mais comme la Creuse a tardé à rechercher une solution pérenne au problème et ne dispose plus que d’un CET, la plus grosse part des ordures ménagères du département est « exportée » : à Gournay essentiellement, mais aussi en Haute-Vienne, à Limoges (incinération) et à Bellac (enfouissement).

Un important projet de méthanisation – pour lequel vient de débuter une enquête publique – devrait toutefois résoudre le problème à l’horizon 2014-2015. Le département pourrait en effet s’équiper d’une presse à extrusion qui sépare les ordures ménagères en deux parts, une dite sèche (environ 50 % du volume total) et une autre humide (35 %) appelée pulpe. Cette pulpe, mélangée à des effluents d’élevage, des matières organiques d’équarrissage, des déchets verts et des céréales, serait valorisée par méthanisation et produirait donc de l’énergie ainsi que de la chaleur. Le projet, qui serait une première en France, nécessitera un volume important d’ordures ménagères. Ce qui pourrait, à terme, permettre de traiter des déchets venus notamment… de l’Indre.

Déchets : abandon de l’objectif du Grenelle visant à limiter l’incinération et la mise en décharge ?

Le Grenelle prévoyait de limiter les capacités d’enfouissement et d’incinération à 60 % des déchets produits sur un territoire. Un engagement, inscrit dans la loi Grenelle 2, qui semble avoir été abandonné dans le décret d’applicatio

Le 12 juillet 2011, le gouvernement publiait au Journal officiel un décret relatif à la prévention et à la gestion des déchets traduisant plusieurs dispositions issues de la directive cadre sur les déchets et de la loi Grenelle 2.

Les 23 pages du document devaient traduire notamment l’objectif de limitation des capacités d’enfouissement ou d’incinération à 60 % du volume des déchets collectés sur un département (la région pour l’Île-de-France). Un objectif qui a été vidé d’une partie de sa substance dans le décret rédigé par le ministère de l’Ecologie.

Limiter les capacités d’incinération et d’enfouissement

À l’origine, l’article 194 de la loi Grenelle 2 « fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs

« Il s’agit là d’un objectif flou dont on ne sait pas quelle est l’origine exacte », explique Sébastien Lapeyre, directeur du Centre national d’information indépendante sur les déchets (Cniid), précisant que « les déchets pris en compte ne sont pas connus. » De fait de l’absence d’information précise sur les volumes de déchets d’activités économiques, l’application et le contrôle du respect de la mesure semblaient délicats.

Cependant, « l’esprit de la mesure se voulait incitatif malgré un objectif chiffré peu ambitieux et discutable : les capacités d’incinération ou d’enfouissement prévues dans le cadre des futurs plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne pourront excéder 60 % du tonnage des déchets collectés estimé, quitte à réduire les capacités existantes si nécessaire », rappelle le directeur du Cniid.

Maintien des capacités excédentaires

Le projet de décret, qui a fait l’objet de consultations bilatérales puis d’une consultation ouverte à toutes les parties prenantes, maintenait cet objectif. Il stipulait que « la capacité annuelle d’incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes cumulée ne peut être supérieure à 60 % des déchets non dangereux produits sur le territoire du plan. » Une formulation qui a été largement modifiée dans le décret publié.

En effet, la version finale propose à l’article 10 un long paragraphe alambiqué prévoyant des dérogations à la règle générale. En premier lieu, la limite prévue par le Grenelle 2 reste valable « sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter […] est supérieur à cette limite de 60 %. » Finalement, les territoires ne respectant pas la limite fixée par le Grenelle peuvent maintenir leurs capacités excédentaires.

« Au plan juridique, la capacité d’enfouissement ou d’incinération est un droit acquis et ne peut être remise en cause que si le fonctionnement de l’installation, à sa capacité maximale autorisée, génère des impacts environnementaux et sanitaires qui ne peuvent pas être prévenus », explique Eric Gaucher, adjoint au chef du Bureau de planification et de la gestion des déchets (BPGD) du ministère, ajoutant que « les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux n’ont donc aucune légitimité pour contraindre les droits acquis des exploitants disposant d’une autorisation préfectorale acquise régulièrement. »

Effectivement, la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), stipule qu’un Préfet ne peut imposer de nouvelles conditions à une installation que pour des motifs limités, comme par exemple la protection du voisinage, la santé, la salubrité publique, la proctection de l’environnement ou la conservation des sites.

Cependant, pour Sébastien Lapeyre, « ce ne sont pas des raisons juridiques qui justifient un tel recul par rapport à l’objectif initial, mais probablement des négociations avec différents acteurs du secteur. » En effet, des préfets ont déjà révisé à la baisse des autorisations, explique le directeur du Cniid.

Circonstances exceptionnelles

Par ailleurs, lorsque la limite des 60 % est dépassée, le décret introduit aussi une possibilité d’accroître la taille des exutoires si le territoire peut justifier de « circonstances particulières. »

« Les exceptions couvertes par les ‘circonstances exceptionnelles’ sont destinées à gérer les situations de crise qui pourraient résulter soit d’un arrêt prolongé d’une installation de traitement (compostage, méthanisation, tri), soit d’une catastrophe naturelle générant une quantité de déchets nécessitant momentanément un accroissement de la capacité de stockage », précise Eric Gaucher.

Enfin, la Corse et les territoires d’Outre-Mer bénéficient d’une disposition particulière que relève à 85 % le seuil des 60 %. « Si la question du relèvement du seuil mérite d’être posée pour les collectivités ultramarines, rien ne justifie un tel seuil pour la Corse », déplore Sébastien Lapeyre.

Philippe Collet

Actu-Environnement du 20/07/2011

Cybernétique et charcutage

Un lecteur de Villentrois s’interroge sur des projets comme la refonte des communautés de communes et les Schémas de développement éolien.

« Deux mutations, déjà engagées ou annoncées comme prochaines, vont radicalement modifier les traits du département de l’Indre. L’un est la réforme de l’intercommunalité, avec l’ambition de regroupements par entités de l’ordre de 20.000 habitants. L’autre est l’adoption, avant juin 2012, d’un Schéma de développement éolien dressant la liste des communes habilitées à accueillir des éoliennes industrielles, groupées en zones de développement éolien. Si ces projets vont à leur terme, le paysage communautaire et le paysage tout court en seront très profondément modifiés.

Pour l’intercommunalité, c’est la Préfecture qui semble aux commandes et ses propositions de regroupement suscitent, ces jours-ci, un tintamarre de protestations des conseils élus. Quant au Schéma régional éolien, c’est l’Association des maires de l’Indre (AMI) qui est aux manettes. Le simple citoyen s’esbaudit : tant de bonnes fées se chargent de charcutage administratif et environnemental alors que nos élus départementaux placent leur combat dans notre désenclavement ferroviaire et cybernétique ! »

Hubert de la Roche

Villentrois

Le décret qui entube en douce les assos pour l’environnement

Les mauvais coups se font généralement le 14 juillet ou le 15 août. C’est encore plus tentant en période de crise majeure, comme actuellement. C’est sans doute pour cette raison que le Journal officiel du 13 juillet publie un nouveau décret concernant les associations.

Celui-ci fixe les modalités d’application au niveau national de la condition prévue au premier point de l’article R.141-21 du code de l’environnement, concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances.

Pour pouvoir participer, une association devra désormais compter au moins 2 000 adhérents. Quant aux associations d’utilité publique, elles devraient exercer leur action sur la moitié des régions au moins, et disposer d’un minimum de 5 000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre.

Les seuls organismes ayant le droit de le faire entendre leur voix sur les politiques environnementales sont des organismes publics au sein desquels seules ces grandes associations ont le droit d’être représentées. De plus, l’Etat s’octroie le droit de vérifier les conditions de financement des associations pour s’assurer « de leur indépendance ».

Les assos les plus gênantes pour les lobbies handicapées

Ce texte est liberticide au regard de la liberté d’association ou plus précisément du droit des associations à se faire entendre. Il exclut en particulier toutes les associations d’experts qui ont fait l’essentiel du travail en termes d’alerte au cours des dernières années.

Mouvement des générations futures – Criirad, Criigen, réseau santé environnement, Inf’OGM, pour n’en citer que quelques-uns – n’auront aux termes de ce texte plus le droit de participer, voire plus le droit d’être agréés puisque c’est l’agrément au titre de l’environnement lui-même qui est touché par ce décret scélérat.

Autrement dit, non seulement aucun texte de protection des lanceurs d’alerte n’a jamais été pris par ce gouvernement, du temps de monsieur Borloo comme a fortiori du temps de madame Kosciusko-Morizet, mais plus encore, c’est la capacité des associations les plus dérangeantes pour les lobbies défendus par le gouvernement qui est ici mise en cause. En effet, sans agrément, la capacité de porter plainte avec constitution de partie civile reste très réduite. Dans ces conditions, les procès mettant en cause ces lobbies deviennent beaucoup plus difficiles.

De la même manière, le fait que les agréments soient conditionnés par le nombre de personnes rendra très difficile la tâche des associations locales, constituées contre tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure. Les préfets pourront toujours soutenir qu’elles ne remplissent pas les conditions.

Ainsi le gouvernement s’est-il attaqué avec efficacité, une fois encore, aux modestes contre-pouvoirs que notre pays compte encore.

► Référence concernant l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d’application au niveau national de la condition prévue au 1° de l’article R. 141-21 du code de l’environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instance (JORF n°0161 du 13 juillet 2011, page 12 154).

Corinne Lepage

Châtillon sur Indre – Les déchets font toujours débat

L’association Châtillon développement durable ne désarme pas. Et ce n’est pas l’avis « favorable sous réserves » qui va apaiser la colère de tous ceux qui la soutiennent en s’opposant au projet d’agrandissement du centre d’enfouissement du Porteau, piloté par la Coved.

Mardi dernier, Jacques Pain, président de l’association, organisait une réunion d’information à Châtillon. Devant une salle comble, M. Pain a rappelé l’indignation d’une grande partie des Châtillonnais face à ce projet puisque ce sont 635 signatures d’opposition qui ont été recueillies sur les trois communes concernées : Châtillon, Le Tranger et Saint-Médard. De nombreuses autres contributions ont été envoyées et les trois réunions organisées contre le projet, ont mobilisé, à chaque fois, davantage de monde.

Mais pour M. Pain, il était aussi essentiel de montrer les failles d’un dossier « largement bâclé » ou qui a volontairement sous-estimé les dangers d’enfouir 70.000 tonnes de déchets, chaque année, sur le site du Porteau, notamment les risques d’infiltration de la nappe phréatique. Pour le président de l’association, ce dossier est celui des contradictions entre une soi-disant volonté de préserver la nature sans cesse affichée par les politiques et le cynisme mercantile. L’association envisage d’autres actions dans les prochaines semaines.

Le droit français des déchets se renforcent

En ce début de période de vacances, les décrets d’application du Grenelle de l’environnement fleurissent dans le Journal officiel. Le 12 juillet est paru un imposant texte « portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets ». Retour sur les dispositions les plus significatives de ce texte, et celles qui auraient dû y figurer.

«Chaque année, les Français génèrent 245 millions de tonnes de déchets de chantiers de bâtiment et de travaux publics, 89 millions de tonnes de déchets non minéraux non dangereux (déchets ménagers, industriels et tertiaires ordinaires) et plus d’un million de tonne de biodéchets professionnels (alimentaires et végétaux)», rappelle le ministère en charge de l’écologie dans un communiqué du 12 juillet.

Afin de gérer ces déchets spécifiques, le droit français s’est doté d’un arsenal qu’il était nécessaire d’enrichir, notamment pour transposer la directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 2008. Une première étape a été franchie avec l’adoption d’une ordonnance le 19 décembre 2010. Le principe de la « hiérarchie des déchets » est désormais consacré et s’impose à tout producteur. Il s’agit de gérer les déchets en privilégiant, autant que faire se peut, la prévention, puis la réutilisation, le recyclage, la valorisation (notamment énergétique), et enfin l’élimination.

La transposition est désormais achevée par la publication du décret du 12 juillet 2011. Bien que très détaillé, il reprend pour l’essentiel les dispositions fixées par la loi Grenelle II, donc déjà connues.

« Pour les déchets dangereux, rien ne change vraiment. C’est surtout pour les déchets non dangereux que la législation a évolué avec le Grenelle », analyse Thierry Gallois, avocat associé au cabinet Racine. En effet, le texte modifie les plans départementaux de prévention et de gestion de ces déchets non dangereux. Il précise que la capacité des installations de stockage et d’incinération sera limitée à 60 % du tonnage de déchets non dangereux produit dans chaque département. «C’est maintenant officiellement opposable aux créations d’installations d’incinération ou de stockage des déchets, ainsi qu’aux extensions que les exploitants pourraient demander», poursuit Thierry Gallois.

L’accent est donc mis sur la prévention, afin d’éviter que les décharges se remplissent. Parallèlement, le texte renforce les objectifs et les indicateurs sur le recyclage et la valorisation.

A relever également, les nouvelles règles de gestion des biodéchets. Ce terme recouvre déchets biodégradables de jardin ou de parc, alimentaires ou de cuisine, ou encore provenant des usines de transformation de denrées alimentaires (voir le Livre vert sur la gestion des biodéchets dans l’Union européenne publié par la Commission européenne en décembre 2008). Le décret considère comme étant composés majoritairement de biodéchets, «les déchets dans lesquels la masse de biodéchets représente plus de 50% de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d’emballages». Le texte définit les modalités de tri et de collecte séparée pour les producteurs professionnels de biodéchets qui produisent plus de 60 litres d’huiles usagées ou 10 tonnes de biodéchets par an. Cette obligation rentrera en vigueur progressivement entre 2012 et 2016.

« L’obligation pour les producteurs de biodéchets et d’huiles alimentaires usagées de procéder à une collecte sélective permettra aux filières de valorisation des déchets de disposer d’un gisement de matières premières de plus en plus important. C’est un signal fort en faveur des biocarburants issus des déchets, qui permettent de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, tout en limitant nos émissions de CO2», a déclaré Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre en charge de l’écologie, à l’occasion d’une visite le 12 juillet à l’usine de Limay de SARP Industries. Cette filiale dugroupe Veolia a développé un procédé innovant pour transformer les huiles alimentaires usagées, collectées séparément, en biocarburant.

En ce qui concerne les déchets issus des chantiers de bâtiment et de travaux publics, le décret spécifie de manière plus précise le contenu, l’élaboration, le suivi et l’évaluation des nouveaux plans départementaux de prévention et de gestion de ces déchets, qui seront élaborés par les conseils généraux. «Désormais, le régime des centres qui gèrent ces déchets de chantier et les déchets inertes s’aligne sur celui des déchets ménagers, pour davantage de protection de l’environnement», explique Thierry Gallois. Selon l’Ademe, les déchets du BTP représentaient 359 millions de tonnes en 2008, dont 3 millions de tonnes de déchets dangereux.

Exhaustif, en apparence, ce texte présente néanmoins quelques lacunes, estime Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’environnement au cabinet Huglo-Lepage. C’est le cas notamment du principe de réversibilité des déchets. L’article L. 541-25 du Code de l’environnement prévoit en effet que «l’étude d’impact d’une installation de stockage de déchets indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre».

Ce principe, destiné à évacuer les décharges pour libérer de l’espace, reste aujourd’hui lettre morte. «Une disposition d’application aurait été la bienvenue pour indiquer de quelle manière les déchets peuvent être repris, mais l’Etat reste très frileux sur la réversibilité », se désole Arnaud Gossement. Cet article avait fait l’objet d’un contentieux. Une ordonnance du 8 septembre 2005 l’avait annulé, mais France nature environnement (FNE) avait demandé au Conseil d’Etat d’intervenir pour le rétablir dans le code de l’environnement. La fédération d’association avait fini par obtenir gain de cause dans une décision du 13 juillet 2006.

Autre lacune : la loi Grenelle I a fixé comme objectif une baisse de 7% de la production de déchets ménagers par an. « On ne retrouve pas de déclinaison de ce principe, territoire par territoire », regrette l’ancien porte-parole de FNE.

JDLE du 13/07/11

La réforme des collectivités territoriales est lancée

La réforme des collectivités territoriales entend simplifier l’organisation administrative de notre territoire en regroupant certaines structures intercommunales. Le point avec Xavier Peneau, Préfet de l’Indre.

La réforme des collectivités territoriales adoptée par le Parlement en novembre 2010 comporte deux dispositions qui vont modifier fondamentalement le paysage territorial et politique en Berry : la première instaure un conseiller territorial, devant se substituer aux conseillers généraux et régionaux à compter de 2014, disposition qui sera accompagnée d’une révision de la carte cantonale (lire encadré ci-dessous). La seconde, destinée à simplifier l’organisation administrative et à limiter la dépense publique, institue un nouveau schéma départemental concerté de coopération intercommunale.

Des rapprochements « logiques » dans le sud

L’ambition de la réforme est de couvrir l’intégralité du département d’un tissu intercommunal cohérent en intégrant notamment 15 communes n’appartenant à aucune structure intercommunale, mais aussi en fusionnant des communautés de communes et en supprimant certains syndicats.

Actuellement, le département de l’Indre compte 18 EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre* de type Communautés de communes (CDC) et 133 EPCI de type syndicats intercommunaux à vocation unique dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, du regroupement pédagogique et du transport scolaire.

Ce nouveau schéma a été présenté, le 13 mai dernier, par Xavier Peneau, Préfet de l’Indre, à la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI)**.

« J’avais dans un premier temps pensé passer directement de 18 EPCI à 6 autour des six pays existants*** qui constituent de véritables entités, confie le Préfet de l’Indre, mais la proposition était sans doute un peu trop audacieuse et prématurée. J’ai aussi renoncé à éclater d’actuelles communautés de communes et privilégié le rapprochement de structures existantes à travers 12 EPCI à fiscalité propre. Dans le sud du département, les choses me semblaient assez logiques. Belâbre avait émis le voeu de se rapprocher de Saint-Benoît-du-Sault. Reconstituer la Vallée de la Creuse avec Argenton-sur-Creuse et Eguzon m’apparaît tout aussi cohérent que de fusionner Neuvy-Saint-Sépulchre (Val de Bouzanne) et Aigurande (Marche berrichonne). La Châtre est déjà de son côté rassemblé avec Sainte-Sévère avec une taille satisfaisante ».

CDC de 10 000 habitants au minimum

Les conseils municipaux et syndicats de l’ensemble du département de l’Indre ont désormais trois mois pour se prononcer sur ce schéma. La CDCI aura ensuite un délai de quatre mois pour délibérer, le Préfet devant arrêter un schéma avant le 31 décembre avec l’obligation d’intégrer les propositions de modifications de la CDCI adoptées à la majorité des deux tiers.

De nombreux maires et présidents de communautés de communes ont déjà montré leur hostilité à ce schéma prétextant notamment que leurs structures respectent le seuil minimum de 5 000 habitants par établissement public posé par loi. Un argument qui laisserait les choses en l’état. « Pour avoir suivi de très près l’écriture du projet de loi depuis son origine, explique le Préfet de l’Indre, il n’y aurait jamais eu de seuil de 5 000 habitants sans le lobby de la montagne qui a souhaité que puisse être pris en compte le relief, et les problèmes de transport et de communication qui en découlent. Et c’est logique. Mais il ne correspond pas nécessairement à un seuil de viabilité. La volonté de l’État est de créer des communautés de communes qui aient les moyens d’entreprendre. Le statu quo n’est donc pas acceptable. Le Président de la République s’est engagé à ne pas toucher aux communes auxquelles les Français restent très attachés. En contrepartie, nous devons aboutir à des regroupements significatifs d’au moins 10 000 habitants. Ma proposition a le mérite d’obliger les communes à une réflexion et à se positionner ». Au passage, une centaine de syndicats (notamment d’électrification) devrait disparaître. Le Préfet espère convaincre sans exclure certaines modifications au terme d’une concertation de six mois devant permettre de définir les nouveaux périmètres des CDC au cours de l’année 2012.

Ludovic Mesnard

* Un groupement de communes à fiscalité propre est une structure intercommunale ayant la possibilité de lever l’impôt (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti, taxe professionnelle jusqu’en 2009 et taxe d’enlèvement des ordures ménagères)

** La CDCI (40 membres) est un organisme de concertation composé de maires et de représentants de communautés de communes, de syndicats de pays et de collectivités territoriales.

*** Pays castelroussin-Val de l’Indre, Pays de La Châtre, Pays Val de Creuse-Val d’Anglin, Pays de Valençay, Pays d’Issoudun, Parc naturel de la Brenne.

L’Echo du Berry du 15/06/2011

Conclusions du CE – COVED – CSDU 2 de Châtillon/Indre

Mise en ligne sur le site de la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur avec un avis favorable sous réserves :

http://www.indre.pref.gouv.fr/prefecture/environnement/ICPE/dossiers_autorisation

Télécharger dans la rubrique COVED

Le commissaire enquêteur, nommé par le président du tribunal administratif, est choisi, en principe, pour son indépendance et son impartialité. Si le CE est une personne compétente, qualifiée, ce n’est pas un expert en écologie et développement durable comme on peut en juger par ces conclusions, alors que des solutions existent pour limiter l’extension des décharges :

Les centres de stockage de classe 2 (CSDU*) dans l’Indre :

| Commune | Exploitant | Fermeture | capacité T/an | Tonnage global |

| Châtillon sur Indre | COVED | 2009 | 25 000 | 10 000 |

| Gournay | SEG | 2020 | 75 000 | 80 000 |

| Vicq sur Nahon | GENET | 2021 | 30 000 | 25 847 |

Le total du tonnage global (source DDAS 2000), s’élève à 115 847 tonnes, alors que la capacité des centres se monte à 130 000 tonnes. Le tonnage des DMA en 2009 est de 130 171 tonnes dont 34 889 de déchets verts et de bio déchets. Il n’y a aucune urgence à créer un nouveau CET dans l’Indre et la création d’une plateforme de compostage ou une usine de méthanisation diminuerai la mise en décharge de 30 %.

Il faut donc imposer, à la préfecture et au Conseil Général, un moratoire sur l’extension du CSDU de Châtillon, dans l’attente d’une révision prévue en 2012 du PDEDMA*, qui date de 1999 par le Conseil Général. Cette révision doit amener à la fermeture du centre ou la baisse de sa capacité pour que ce projet n’accueille que des déchets banals non recyclables, non fermentescibles (par la création d »une usine de méthanisation), et qu’ils prennent en compte à minima les recommandations du Grenelle II :

– une réduction de 7% de la production de déchets ménagers et assimilés par habitant sur les cinq prochaines années, soit de l’ordre d’1,5 millions de tonnes de déchets évités ;

– une amélioration du taux de recyclage matière et organique de 24% aujourd’hui à 35% en 2012 et 45% en 2015 pour les déchets ménagers et 75% dès 2012 pour les déchets des entreprises et les emballages ;

– une meilleure valorisation des déchets afin de diminuer de 15% les quantités partant à l’incinération et au stockage ;

Le détail du plan action déchets 2009-2012 sur cette page

Le conseil général qui gère le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Indre, indique sur son site que « ce plan est actuellement en cours de révision, il définira pour 2012 de nouveaux objectifs en matière de prévention, recyclage, valorisation et élimination des déchets, priorités fixées par le Grenelle de l’Environnement », voir le lien .

Sur le rapport du CE on trouve la citation d’un projet révisé (à l’occasion de l’EP ?) d’un PDEDMA daté de novembre 2010 et qui n’a pas été joint à l’enquête publique. La COVED sur le rapport du CE en utilise un extrait à son avantage, extrait que reprend le CE sur ces conclusions alors qu’il n’est pas définitif sur le point « des modalités de valorisation organique retenues« .

Il est clair que le dossier du CET a été repoussé pour cause d’élections des conseillers généraux en mars 2011, pour ne pas froisser les électeurs. Les dossiers de demande d’autorisation de la COVED, le n°2 notice descriptive des installations est datée du 11/03/2010 et le n°3 résumé non technique de l’étude d’impact en date du 24/12/2009 devraient être mis et jour, pour prendre en compte le Grenelle 2, avant d’être présenté à l’enquête publique. Ces éléments donnent l’impression d’une précipitation de la préfecture qui a par arrêté prolongé le CET de Châtillon au 15 mars 2012, et l’on peut se demander s’il y a une sorte de complicité entre les services officiels de l’Etat et le lobby de l’enfouissement pour favoriser ce projet.

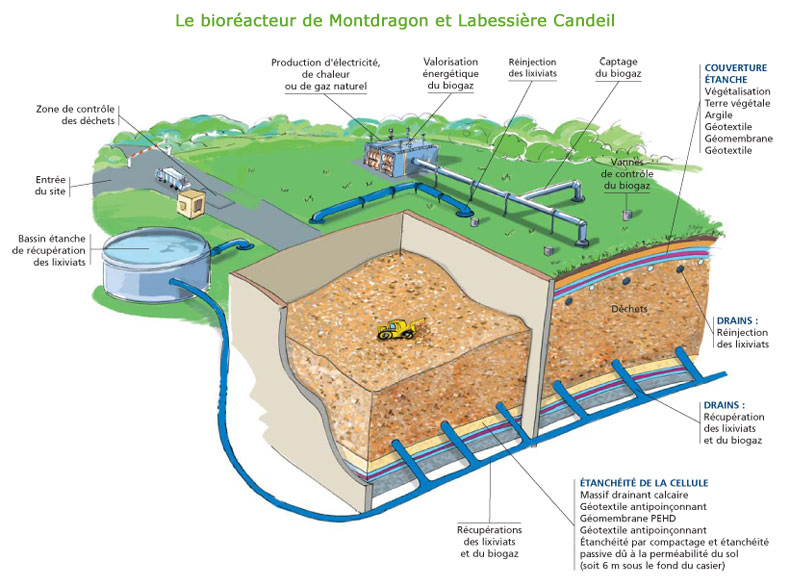

Sur la conclusion du CE et à propos du bioréacteur qui justifie le volume de déchets de 70 000 tonnes par an et qui par miracle va supprimer les odeurs et les biogaz de décharge, cette technique destinée à redorer le blason de l’enfouissement repose sur une aberration : la nécessité d’enfouir des biodéchets au lieu de les détourner vers le compostage et/ou la méthanisation. L’ademe partage aussi ce point de vue :

« Les réglementations française et européenne applicables à la gestion des déchets contiennent clairement un objectif de réduction de la quantité de déchets fermentescibles mis en centres de stockage. Le développement de mode de fonctionnement bioréacteur des ISDND n’apparaît pas compatible avec ces objectifs de réduction, la méthanisation apportant en outre de bien meilleures garanties de maîtrise des procédés et de leurs impacts. »

Les opposants au projet ne sont pas restés inactifs et l’association Châtillon développement Durable a remis au commissaire enquêteur un dossier sur le projet de la COVED, une pétition de 635 signatures et de nombreux particuliers (29 personnes) ont annotés les registres d’enquête ou envoyés des courriers (88 courriers).

Le rapport du Commissaire Enquêteur relève 3 personnes favorables, 22 personnes et plus de 100 courriers défavorables au projet !

A lire, l’article de la La nouvelle République sur l’association ACDD

Lien avec l’article du 20 mai sur La Nouvelle République

Un récapitulatif depuis la décision du conseil municipal de Châtillon du 10-12-2009 trouvé sur le site : le pré de l’Asphodele, qui porte bien son nom :

10 décembre 2009 : Le conseil municipal de Châtillon vote avec 19 voix pour et une abstention son accord pour un avenant à la convention et concède à COVED une prolongation et extension d’exploitation, allant jusqu’à 70 000 t/an de stockage en contrepartie d’une redevance de 2,20 euros/tonne, soit au maximum 160 000 Euros par an.

18 février 2011 : La préfecture de l’Indre ordonne une enquête publique du 21 mars au 30 avril 2011

Avril 2011 : L’information sur l’enquête publique et le projet d’extension commence enfin à circuler dans Châtillon

28 avril 2011 : Le point est à nouveau mis en délibération au conseil municipal…

On apprend qu’à une très courte majorité, le conseil municipal a reconduit son accord pour le projet.

Du côté des élus de Châtillon, on s’interroge. Pour preuve, en 2009 le conseil municipal vote avec 19 voix pour et une abstention. Depuis l’avis du conseil à bien évolué, le dossier n’est passé qu’à une courte majorité, 10 voix pour, 9 contre et une abstention, abstention lourde de conséquences. La préfecture décidera du devenir du projet, et sa décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif.

Ma conclusion : défavorable sans réserves

*Définition de Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) :

Anciennement dénommés décharge ou CET (Centre d’Enfouissement Technique).

Il existe trois types de CSDU :

– CSDU 1 : déchets industriels dangereux.

– CSDU 2 : déchets ménagers et assimilés.

– CSDU 3 : déchets dits inertes.

La France comptait en 1999 1.100 CSDU II. En 1997, 48% des déchets municipaux allaient en décharge.

Le CSDU est composé de casiers, indépendants sur le plan hydraulique, eux-mêmes composés d’alvéoles, dans lesquelles sont entreposés les déchets. Les casiers sont entourés de digues étanches. L’étanchéité est assurée par superposition d’une géomembrane en mélange de fibres textiles en PEHD et de matériaux drainant. Les lixiviats sont récupérés, traités par lagunage puis envoyés en stations d’épuration. L’ensemble est entouré d’une digue périphérique. La hauteur et la pente des digues, la distance des casiers par rapport à la limite de l’exploitation, les contrôles sont réglementés. La durée d’exploitation est en général de vingt ans.

Les CSDU peuvent être à l’origine de plusieurs types de nuisances :

– Génération d’odeurs : pas de caractère dangereux mais la nuisance peut-être forte pour les riverains.

– Génération de lixiviats ou jus de décharge provenant de la décomposition des déchets et de la lixiviation : les jus sont récupérés, pompés puis envoyés vers des usines de traitement adéquates (station de traitement). Ces jus présentent un caractère toxique. Ils sont contenus grâce à la géomembrane (étanchéité active du dispositif) et par une couche d’argile (filtration). L’eau traverse l’argile à raison d’environ 3 cm par an.

– Génération de biogaz : une grande partie des gaz dégagés ne présente pas de risques sur l’organisme mais d’autres sont en revanche nocifs : acide fluorhydrique, chlorure d’hydrogène, acide sulfurique, … . Ils sont généralement brûlés sur place à l’aide d’une torchère. Exemple : sur le CSDU II de Sauvigny le bois (21), ce sont 275.000 m3 de gaz générés pour une période 6 mois.

– Augmentation du transport routier d’où génération de nuisances pour les riverains.

A son arrivée sur un centre de stockage, le transporteur présente deux documents : le certificat d’acceptation préalable et un BSDI (Bordereau de suivi des déchets industriels) comportant notamment les caractéristiques du déchet et la traçabilité de sa production.

La méthanisation préalable des déchets fermentescibles avant stockage en CSDU permet :

– La réduction des quantités à déshydrater, transporter, stocker en CSDU.

– La suppression de la torchère de biogaz, des odeurs et des lixiviats

– De plus la méthanisation des déchets apporte de bien meilleures garanties de maîtrise des procédés et de leurs impacts sur l’environnement qu’en CSDU.

Extension du centre d’enfouissement vu par la Renaissance Lochoise

Un dossier à ne pas enfouir

Les Châtillonnais et les Trangérois sont conviés jeudi 14 avril à une réunion publique, dernière étape de l’enquête préalable à l’extension du centre d’enfouissement.

Ils sont une dizaine. Une poignée à résister, au moins pour le principe, au projet d’extension du centre d’enfouissement des ordures ménagères de Châtillon, géré par la Coved. Les riverains du site situé entre Châtillon-sur-Indre et Le Tranger, réunis dans l’association Châtillon Développement durable depuis 2007, espéraient voir ce centre fermer, comme prévu voilà dix ans. « Nous en avons assez des nuisances. Et le projet proposé ne paraît pas y remédier », expose Jacques François Pain, à la tête de l’association. « La méthode d’exploitation est toujours la même : des alvéoles de 4 600 m2 ouvertes pendant l’exploitation qui dure dix-huit mois. » Les conséquences : des odeurs nauséabondes, des déchets qui s’envolent tout autour « à cause des courants ascendants à cet endroit », un trafic de camions qui va tripler sur la petite route d’accès au site, dégradation de la valeur du patrimoine, chambre d’hôtes qui souffre de cette proximité. « Il y a une nappe phréatique importante en dessous. Nous craignons une pollution de la nappe ou du ruisseau de Saint-Médard car, en sous-sol, la couche imperméable est discontinue », avancent-ils également.

Et d’inviter élus et responsables départementaux à regarder ailleurs. « Il y a d’autres façons d’éliminer les déchets. Une plateforme de compostage permettrait d’éliminer une grande partie des déchets fermentescibles. Mais évidemment cela a un coût. La dégradation de notre environnement aussi, mais on ne le mesure pas aujourd’hui. »

Rester concurrentiel

Pour Gille Lassartesse, directeur de projet à la Coved, l’extension est le seul moyen de prolonger la durée de vie du site. La Coved a acquis 8 ha – à cheval sur les communes de Châtillon et du Tranger – en plus des 15 déjà exploités, et demande une autorisation d’enfouir 70 000 tonnes par an au lieu de 25 000 tonnes actuellement. « Le stockage est un maillon essentiel pour pouvoir offrir aux clients du département une solution concurrentielle. » Pour la Coved, le site doit atteindre une dimension suffisante pour justifier des investissements « écologiques » tels que production de chaleur et valorisation du biogaz. Depuis le Grenelle de l’environnement, des incitations fiscales poussent les exploitants à réaliser ces investissements, qu’ils répercutent à leurs clients… améliorant ainsi leur position concurrentielle. Il s’agit donc bien pour la Coved de garder ses parts de marché, face à un concurrent qui exploite l’autre centre d’enfouissement de l’Indre. Certes, elle s’engage à entretenir la route, améliorer la signalétique, poser des ralentisseurs, aménagements qu’elle cofinancera pour 50 % avec la commune-. Néanmoins, Châtillon Développement durable reste sceptique sur le bilan global pour les communes. En la matière, le maire de Châtillon, Michel Hétroy, botte en touche : « je comprends le point de vue des riverains qui se plaignent des nuisances. Mais le site est très intéressant car son sous-sol est adapté, ce qui est rare. Ce que nous pouvons faire, c’est nous battre pour obtenir un maximum de garanties. »

Le lien de l’article